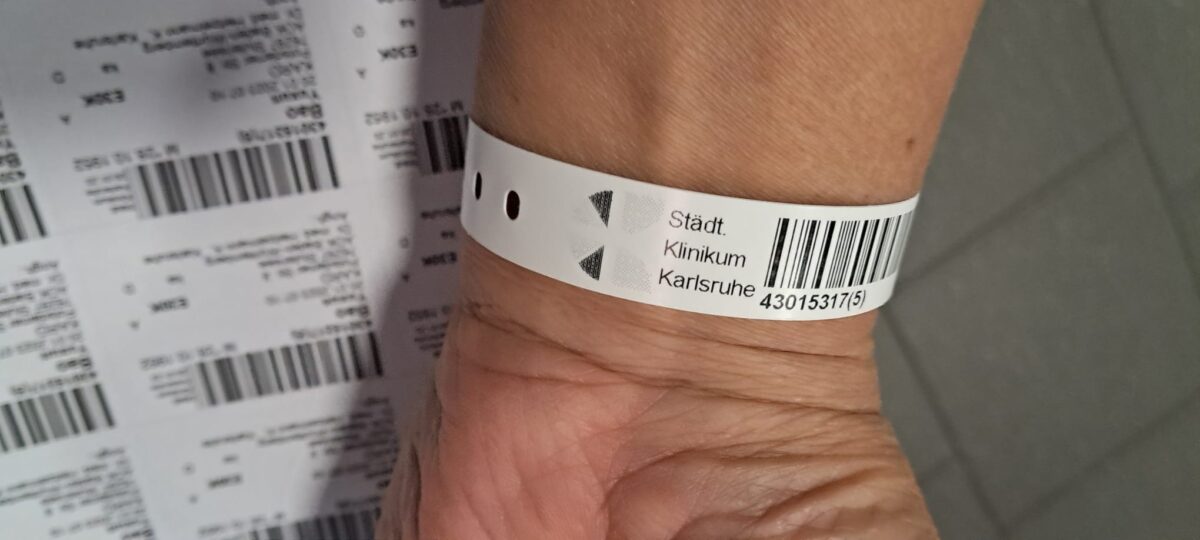

按照医院里说的,开刀到今天一个星期了,应该去家庭医生那里换绷带。

拉开绷带,把护士和医生都吓了一跳,盘子大面积的瘀青,比拔罐的瘀青强大可怕多了。

医生马上说,这是吃了抗凝血药的缘故。他说的是对的。每次开一个大的创口,都会出现这个情况,血止不住,又被胶布贴住,出不来,就顺着皮下渗透,出现瘀青。而这种一寸多长的伤口,或者血管导管伤口都称为微创手术,即使如此,渗血还是很厉害的。大概需要6个星期才会被吸收排除掉。

医生说,除了那块贴住创口的那块强力胶布,其它胶布绑带现在多余,不必贴了。

他说得还蛮对的,其它胶布去除后,我觉得松快多了。

医生关照,一个星期之后,再去除直接贴在创口的胶布,也就是彻底好了。

网上找半天也没见到伤口胶布。找了一张业余的照片凑数。业余的都是中间带一方软布的。而专业的伤口贴是不带软布的。