老哥得了带状疱疹。说是后遗症不轻,即使好了仍然很痛。

去问了家庭医生,说是60岁以上就应该打疫苗。

约了时间,昨天去打了疫苗。很多人说此疫苗很厉害,反应很大,甚至发烧。

咱是疫苗老油子,没当回事。但这次确实比以往厉害。今天一天没力气,头也有点晕。

因此推迟一天写游记。早点休息。

老哥得了带状疱疹。说是后遗症不轻,即使好了仍然很痛。

去问了家庭医生,说是60岁以上就应该打疫苗。

约了时间,昨天去打了疫苗。很多人说此疫苗很厉害,反应很大,甚至发烧。

咱是疫苗老油子,没当回事。但这次确实比以往厉害。今天一天没力气,头也有点晕。

因此推迟一天写游记。早点休息。

加拉达塔(土耳其语:Galata Kulesi,拉丁文:Christea Turris),是一座中世纪石塔。在金角湾以北。金角湾可以类比上海的苏州河。加拉达桥可类比外白渡桥。博斯普鲁斯海峡可类比黄浦江。

加拉达塔是该市最引人注目的标志性建筑之一。

加拉达塔高9层、66.9米,在它修建时是该市最高的建筑物。其地面高度为海拔35米。底部直径为16.45米,内部直径8.95米,墙厚3.75米。

在塔的最上层是一个大厅,四周阳台上可以观看蔚为壮观的伊斯坦布尔和博斯普鲁斯海峡的景色。塔内有载客电梯,对中老年人来说,这门票值。

加拉达塔原名基督塔,修建于1348年,当时热那亚人正在君士坦丁堡扩建殖民地。它是城堡防御工事的顶点。该塔的上半部分在奥斯曼帝国时期经历过数次修复,自从1717年起,该塔用作观察火情的了望塔。

1965-1967年,该塔进行最后一次修复,商业化并向公众开放。

乘T1号线在加拉达桥北那站Karaköy下车,走加拉达塔Galata出口,就能看见隧道线F2. 这条线只有一站,爬坡35米左右。下车后,回头走基本平坦的路就到了加拉达塔脚下。

从Sutanahmet到Eminönü的这三站路,就像上海的南京路,很繁华,以本地特色商品和美食为主。支岔路里也有很多美食厅。土耳其美食虽不一定能赶超意大利,但若选对了菜单,也是很好吃的。土耳其人不吃猪肉,境内可能没有养猪业,缺了很重要的食材。

Eminönü站也就是Galata桥南有一个壮观的清真寺,两柱叫拜塔。清真寺南对面是著名的香料市场,开市于1664年。

说是香料市场,里面也有大巴扎卖的东西,地毯围巾花色陶瓷的盘子,有的店铺还有地下室。老板们会雇几个说几句中文的伙计。拉客本事不错,大哥大姐叫得很甜。

在漂亮的商廊里逛逛就好,不要轻易下手。商廊里的普通商品并不便宜,佐料香料在商廊外面的摊位上会更实惠一点。因为商廊里租金应该更贵一点,给商家的压力更大。

香料市场里最耀眼的当然是素有香料黄金之称的藏红花。这是一种花芯。种植一公斤藏红花需要一公顷土地,又是手工采集,所以非常昂贵。全世界一年才产200吨藏红花。所以特别要注意,无把握不要购买。有商家把秤好的商品换包,所以一定要把当场秤好的藏红花抓在手里,防止被换包。藏红花可以用其它植物染色和上香精伪造,外行一般看不出来,也很难当场验证。以下是一些马后炮的检验方法。

假藏红花很多是用红花(Carthamustinctorius)制成,以前用于染色丝绸。这种香料给菜肴的颜色比真正的藏红花(拉丁语:Crocussincerus)要浅,并且本身无香味,须加入其它化学原料造假。肉眼可以将红花的管状花与藏红花的线状柱头区分开来。真正的藏红花的柱头必须长约两到三厘米,像漏斗一样卷起来,顶部有凹口。

一个相当可靠的化学证明是将小苏打添加到假藏红花的溶液中:如果是纯藏红花,则溶液保持黄色;如果假藏红花含有姜黄,则溶液变得混浊并变成红色。几个世纪前香料贸易商就使用过这个测试。

不大会失手的是土耳其红茶。这个便宜,造假不够成本。土耳其红茶很顺口,一股茶香很好接受,而且因为是红茶,少有喝茶失眠的困扰。在餐馆里,店家往往会在餐后送一块高甜糕点和一杯土耳其红茶。自家烧土耳其红茶也很简单:煮开500克水,抓5克茶进锅,开锅煮5秒钟,关火。盖锅盖闷8分钟即成。若感觉茶太浓,可以兑水冲淡。

商廊外的摊位也不少。

沿着T1线再往北一站,就到了 Galata桥下,站名叫 Eminönü。从这里可以看见名闻天下的博斯普鲁斯海峡。

从Galata桥下出发,有许多游船作博斯普鲁斯海峡游,兜一圈一个半小时,最便宜的票价只需70里拉到120里拉不等,合3.5到6欧元。走累了,上船歇歇都是值的。船上有咖啡,土耳其茶只需10里拉。摄影爱好者最好选择上午游,拍西岸的皇宫豪宅正好顺光。如果要看晚上的风光也可以乘这种船,但一般来说无法摄制大片,因无法固定三脚架。还有一种晚宴风光游船,票价比较贵,边看歌舞边吃饭。但这种饭基本是冷餐。而且,只有少数位置可以看到歌舞全貌。很多人在网上被这种晚宴游吸引,网上票价更贵。我当时主要是犹豫,没几个摄影机位,可能被安排在根本无法摄影的角落。如上节所述,到剧场里去看舞蹈聆听鼓点更痛快一点,相机也能被更好地喂饱。

博斯普鲁斯海峡(希腊语:Βόσπορος ,又名伊斯坦堡海峡(土耳其语:İstanbul Boğazı)),是一个介于欧洲与亚洲之间的海峡。它长约30公里,最宽处宽约3,700米,最窄处宽约700米。

博斯普鲁斯海峡北连黑海,南通马尔马拉海,土耳其第一大城伊斯坦堡即隔着博斯普鲁斯海峡与小亚细亚半岛相望,是黑海沿岸国家出海第一关口,也是连接黑海以及地中海的唯一航道。

博斯普鲁斯海峡有五条陆路运输通道,分别为公路使用的7月15日烈士大桥、穆罕默德二世大桥、亚武兹苏丹塞利姆大桥、欧亚隧道(2016年完工)以及铁路使用的马尔马雷隧道。

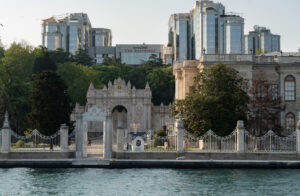

这是从皇宫阳台上望出去的海峡。

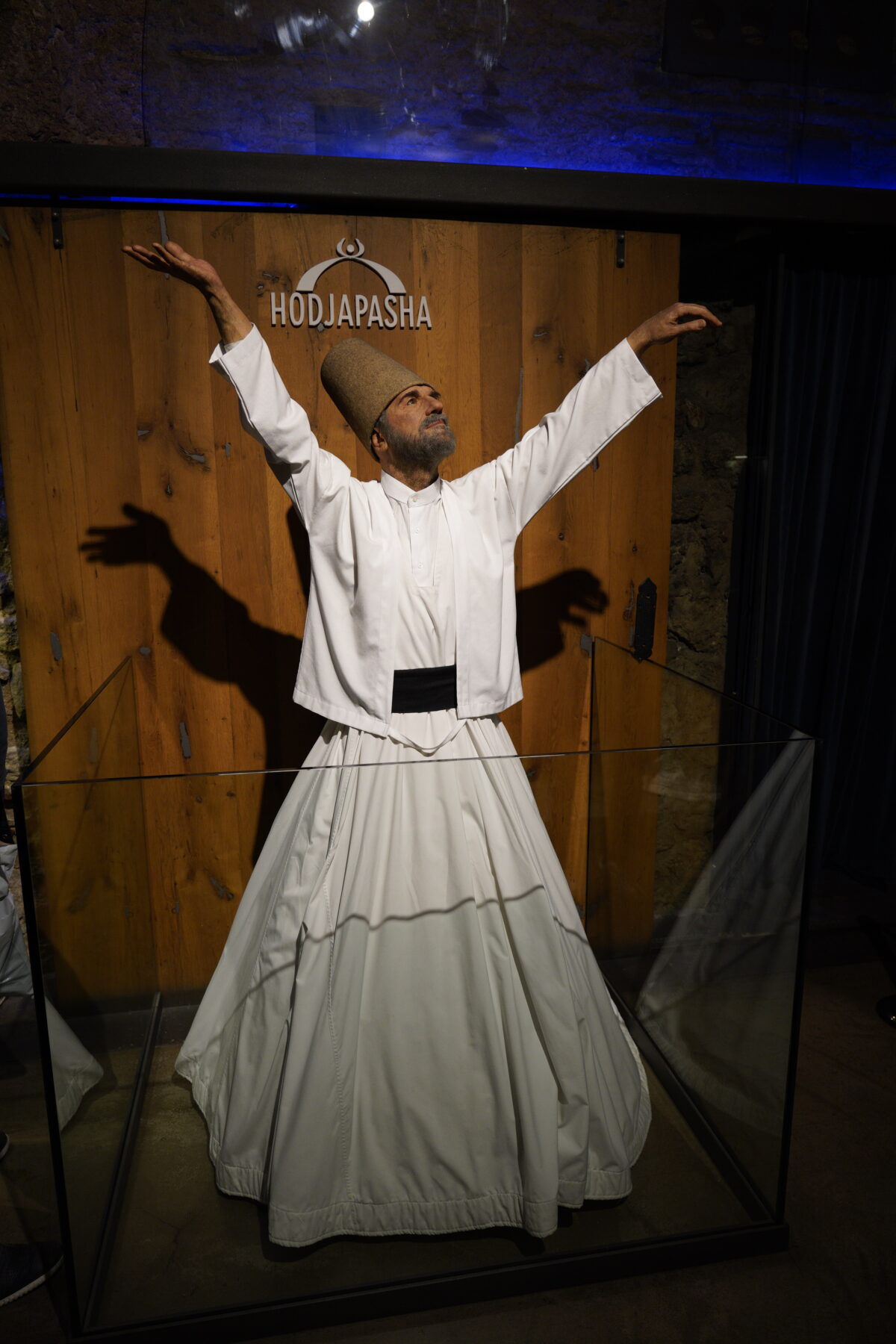

在T1号线Sutanahmet 站往北两站Sirkeci 站下车,往南走不远,就能在一个小巷子里找到很著名的歌舞剧场 Hodjapasha。演出的歌舞有两场,一场是土耳其伊斯兰教的歌舞仪式 Dervishes Show。

另一场是民俗舞蹈。演出的有土耳其民间舞蹈或现代舞,有些欢乐场面看上去像高加索地区舞或鞑靼舞。

另外,当然少不了大名鼎鼎的肚皮舞。可以拍照,但不许用闪光灯,不许用自动对焦的红外线测焦灯。

每场舞蹈35欧元。我们先看了民俗舞。后来在其它城市看了Dervishes Show,价格20欧元. 表演过程不许照相,但在结尾时宣布,允许照相,也就一二分钟后就结束了。

今天小星和老潘下午来看望了。他她们还送来了花。

老朋友相见一聊就是3个半小时。

上午是学习以弗所书的第六章。这季的圣经学习告一段落。

今天的事情比较多。所以,土耳其旅游的事情明天再写。

在伊斯坦布尔核心半岛区域里最重要的观光地还有托卡比皇宫。去托卡比皇宫可以直接从索菲亚大教堂的东侧往北进入皇宫的第一庭院,顺便还看了索菲亚大教堂的东侧。该入口处的门卫室有浓烈的蒙古风格。

不过不要因为索菲亚大教堂门口排队人过多,而产生先去托卡比皇宫看的念头。该皇宫很大,没有整整一个下午是看不过来的。里面的伊莲娜教堂和后宫是要再买票才能进入的。如前面介绍过的,伊莲娜教堂是比索菲亚大教堂还早建的,里面目前只剩下毛坯,2023年夏季还在整修。

托卡比皇宫(土耳其语:Topkapı Sarayı,奥斯曼土耳其语:طوپقپو سرايى)自1465年至1853年一直都是奥斯曼帝国苏丹在城内的官邸及主要居所。托卡比皇宫是昔日举行国家仪式及皇室娱乐的场所,现今则是当地主要的观光胜地。托卡比皇宫翻译过来的意思是“大炮之门”,昔日碉堡内曾放置大炮,故以此命名。

征服拜占庭帝国君士坦丁堡的苏丹穆罕默德二世在1459年下令动工兴建托卡比皇宫。皇宫由四个庭院及其它建筑组成,昔日有大约四千人居住。

托卡比皇宫在十七世纪的重要性下降,那时的苏丹较喜欢到博斯普鲁斯海峡附近的新宫廷。1853年,苏丹阿卜杜勒-迈吉德一世把皇宫迁至新落成的朵巴马切皇宫,那是一个欧式宫殿。帝国宝库、图书馆、清真寺及造币局都保留在托卡比皇宫。

奥斯曼帝国在1921年灭亡。1924年4月3日,托卡比皇宫在政府政令下变成帝国时代的博物馆。托卡比皇宫博物馆由文化旅游部管理。托卡比皇宫是奥斯曼建筑的代表作,包含大量的瓷器、官服、武器、盾牌、盔甲、奥斯曼细密画、伊斯兰的书法原稿、壁画以及奥斯曼的珠宝。

托比卡皇宫与邻近的其他历史遗产同属“伊斯坦堡历史地区”,该区在1985年成为联合国教科文组织的世界遗产,托卡比皇宫被描述为“奥斯曼帝国时期皇宫的表率。”

地下水宫(土耳其语:Yerebatan Sarayı(沉没的宫殿)/Yerebatan Sarnıcı(沉没的水箱))位于圣索菲亚大教堂南边,T1号电车线的马路对面。古老的地下水宫是有336条石柱也是规模最大之一的地面蓄水池。由拜占庭查士丁尼大帝于公元527-565年统治时期所建,作为当时君士坦丁堡市民日常饮用水的来源之一。

地下水宫殿建于教堂拱廊(Stoa Basilica)的地下,因此被命名。尚未变成蓄水池之前,地下宫殿的地面原是一座教堂,在三四世纪早期罗马时代被当作是商业、法律、艺术的中心。史书记载7000个奴隶参与了蓄水池的建设。

1453年奥斯曼帝国征服君士坦丁堡后到近代持续供水给托卡比皇宫。

地下水宫殿是长140公尺、宽70公尺的地下蓄水池,总占地面积是9800平方公尺,可容纳100000吨的水,水被抽到地面后透过约20公里长的引水道送往各处。

地下宫殿西北方有两座石柱底座是用刻有梅杜莎面貌的石柱来支撑。这两座底座来源不明,曾被认为是从古罗马时期建筑拆除后所移置于此。

根据希腊神话,梅杜莎是戈耳工(Gorgons)三姐妹之一,是希腊神话中可怕的女妖。梅杜莎可以把看她眼睛的人变成石头的能力,

在拜占庭文化中梅杜莎的头被当作装饰,并且倒著放避免人们看到她导致自己变成石头。地下宫殿保存梅杜莎的头像至今。

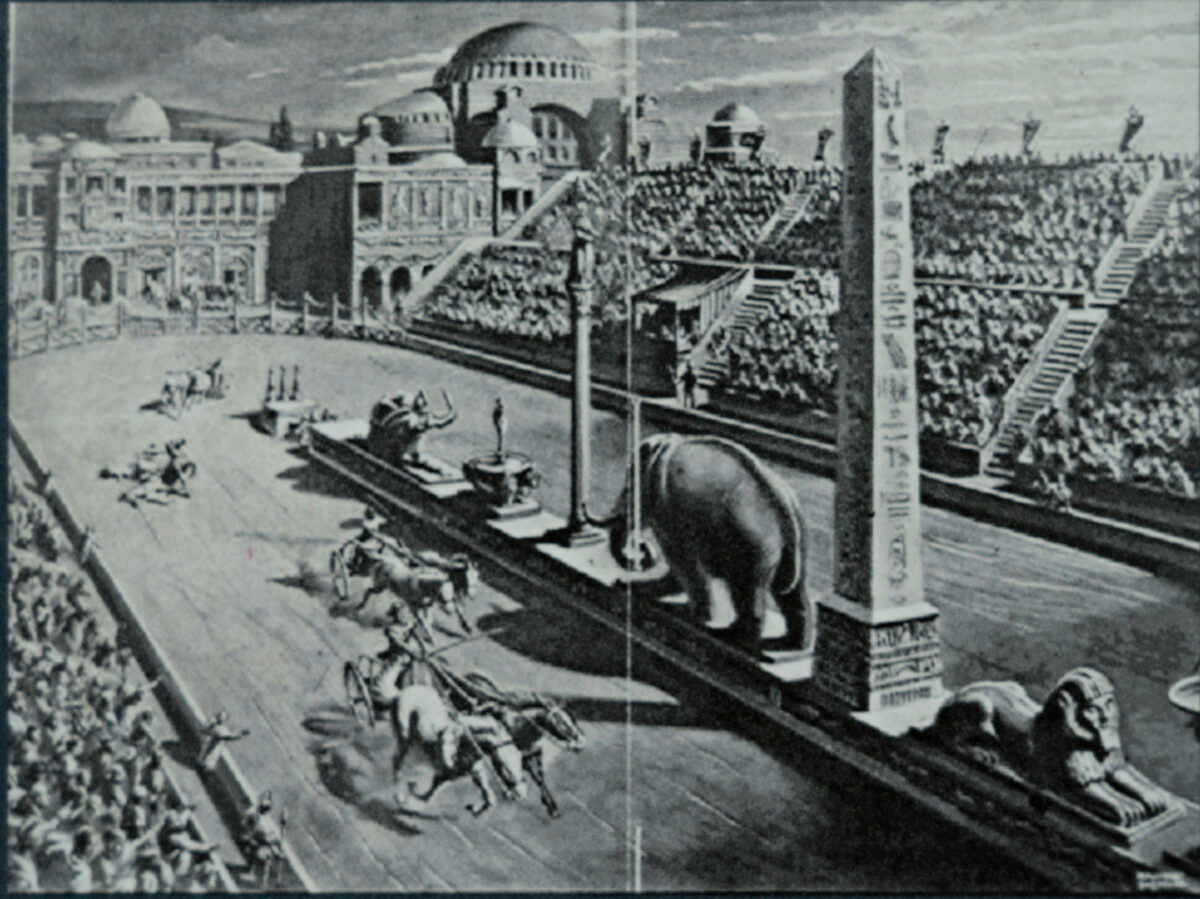

蓝色清真寺的西侧是苏丹艾哈迈德广场(Sultanahmet Meydanı)。古时是一个罗马竞技场,称为君士坦丁堡赛马场(Hippodrome of Constantinople,土耳其语:Sultanahmet Meydanı, At Meydanı)。这里曾是拜占庭帝国京城君士坦丁堡的体育和社交中心。

在封面图中可以看到,那时的索菲亚大教堂是没有四根叫拜柱的。

“赛马场”(hippodrome)一词源于希腊语的hippos(ιππος,马)和dromos(δρομος,道路)。在古代世界,赛马和双轮战车赛车是受欢迎的休闲活动,在希腊化时期、古罗马时期和拜占庭时期的希腊城市,赛马场都很常见。

第一座赛马场修建于这座城市还称为拜占庭的时代,当时它是一个省会城市。公元203年,皇帝塞普蒂米乌斯·塞维鲁重建了该城,扩建了城墙,并修建了赛马场,用于战车比赛和其他娱乐项目。

公元324年,君士坦丁大帝决定将首都从罗马迁往拜占庭,并将该城更名为新罗马(Neu Roma),很快又更名为君士坦丁堡。君士坦丁大帝大规模扩建城市,其中一项重要的工程就是修复赛马场。估计君士坦丁赛马场长约450米,宽约130米,能够容纳10万观众。

该广场上留有部分遗迹:

蛇柱

拜占庭皇帝将来自帝国各地的艺术品,运到君士坦丁堡。在赛马场的中央(spina),是来自德尔斐阿波罗神庙的普拉提亚三脚祭坛,现在称为蛇柱。这座祭坛兴建于公元前5世纪,是为了庆祝希腊人在波斯战争的普拉提亚战役中,战胜了波斯人。其顶端是由三个蛇头支持的金碗。君士坦丁下令将其从德尔斐移到君士坦丁堡赛马场中间。在第四次十字军期间,金碗被破坏或被盗。至于蛇头,迟至17世纪末才被破坏。因为许多奥斯曼绘画都描绘了这些蛇头。

图特摩斯三世方尖碑

狄奥多西大帝在公元390年从埃及购买了一块粉红色花岗岩雕刻的方尖碑,竖立在赛道内侧。这块方尖碑是从大约公元前1490年,图特摩斯三世在位期间,就竖立在卢克索的卡纳克神庙。狄奥多西大帝将其切割成三块,运回君士坦丁堡。这块方尖碑已存在近3500年,其状态还是非常良好。

墙柱

在10世纪,皇帝君士坦丁七世在赛马场的另一端,兴建了另一座方尖碑。最初它覆盖着镀金铜牌,但在第四次十字军期间被拉丁军队洗劫并将其熔化。这个纪念碑的石质核心幸存了下来,被称为墙柱。

作为赛马场的主角,四尊鎏金铜马,在1204年遭到第四次十字军的洗劫,运往威尼斯,安装在圣马可教堂的立面上,现在称为圣马尔谷之马。1980年用复制品替代,原物搬到了教堂内。

德国喷泉(“德皇威廉喷泉”)位于赛马场区域的北部入口,就在蓝色清真寺前,它是一个新拜占庭式风格的八角形拱顶喷泉,由德国政府兴建于1900年,纪念德国皇帝威廉二世于1898年访问伊斯坦布尔。

苏丹艾哈迈德清真寺(土耳其语:Sultanahmet Camii)是土耳其的国家清真寺,也是土耳其最大城市及奥斯曼帝国首都伊斯坦堡的清真寺古迹。苏丹艾哈迈德清真寺是其中一个因室内砖块所用的颜色而被称为蓝色清真寺的清真寺。

该清真寺建于苏丹艾哈迈德一世统治时的1609年至1616年。如同其他清真寺一样,苏丹艾哈迈德清真寺包含一个创建者的陵墓、一所梅德雷斯(伊斯兰学校)及一所收容所。蓝色清真寺成为伊斯坦堡最受旅客欢迎的观光胜地之一。

苏丹艾哈迈德清真寺建在君士坦丁堡大皇宫上,与圣索菲亚大教堂(当时伊斯坦堡最受崇敬的清真寺)及帝国象征之一君士坦丁堡竞技场相对。

清真寺的建筑工程始于1609年8月,由苏丹亲自主持动土仪式,艾哈迈德一世有意让该清真寺成为他的第一个帝国清真寺。他任命著名建筑师希南徒弟赛德夫哈尔·穆罕默德阿迦负责这一项工程。

苏丹艾哈迈德清真寺的设计是结合了奥斯曼建筑及拜占庭教堂两个千年以来发展而得的精粹。清真寺参照了邻近的圣索菲亚大教堂的拜占庭特色,并加入传统的伊斯兰建筑,被视为奥斯曼建筑古典时期的最后一个大型清真寺建筑。

土耳其有两座清真寺有六座宣礼塔,苏丹艾哈迈德清真寺是其中之一,另一个位于阿达纳。当宣礼塔的数目透露了出来后,苏丹被批评为傲慢,因当时麦加克尔白的清真寺同样具有六座宣礼塔。于是苏丹出资建造了麦加第七座宣礼塔。

有轨电车T1有一站就叫Sultanahmet。那站下车离蓝色清真寺和索菲亚大教堂最近。土耳其语使用拉丁字母,那是1928年在土耳其国父凯末尔的推动下,废止了用了600多年的阿拉伯字母系统,改用拉丁字母。读起来与汉语拼音类似。例如Sultan苏丹ahmet艾哈迈德。蛮好记的。

由此倒推,在奧斯曼土耳其人在1453年攻占君士坦丁堡之前,已经用了100多年阿拉伯字母系统。在此100多年前,土耳其人或自有另外的字母系统,或没有文字系统。